HMG als „Schule der Zukunft“ für das bilinguale Differenzierungsfach Global Studies ausgezeichnet

„Schule der Zukunft – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ ist eine Kampagne des Landes NRW, an der Schulen und Kitas in Kooperation mit außerschulischen Partnern und Netzwerken, die sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen, teilnehmen können. Die Kampagnen werden in zeitlich begrenzten Projektphasen, die zwischen zwei und vier Jahren dauern, durchgeführt. Das Programm wird vom Umweltministerium und dem Schulministerium des Landes NRW getragen und von der landeseigenen Natur- und Umweltschutzakademie (NUA) in Recklinghausen durchgeführt. Schulen bewerben sich mit einem oder mehreren Projekten, die sich zum Ziel gesetzt haben, BNE-Inhalte im Unterricht oder im Schulalltag umzusetzen. Voraussetzung für die Auszeichnung war die regelmäßige Teilnahme an Begleitveranstaltungen und BNE-Modulen über den Zeitraum von 2016 bis 2020 und der Vorstellung des Projekts in einem Online-Steckbrief. Zum Abschluss der Kampagne musste eine umfangreiche Dokumentation mit Bildmaterial über die BNE-Aktivitäten des HMG online eingereicht werden, die dann von einer Jury bewertet wurde. Das HMG wurde für das interdisziplinäre Differenzierungsfach Global Studies als „Schule der Zukunft“ der Stufe 1 ausgezeichnet.

Die Kampagne „Schule der Zukunft“ entstand im Kontext der Zielsetzungen der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005 – 2014). In diesem Weltaktionsprogramm sollten die Mitgliedsstaaten der United Nations (UN) Bildung für nachhaltige Entwicklung als Leitbild in allen Bildungsbereichen verankern, um globale Probleme ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und zu lösen. Die Kultusministerkonferenz der Länder und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) veröffentlichen einen „Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung“, um BNE- Inhalte in der schulischen und beruflichen Bildung und auch in der Lehrer*innenbildung umzusetzen.

Aber nicht nur staatliche oder überstaatliche Institutionen engagierten sich für diesen Lernbereich, sondern vorausgegangen war eine lange Phase des zivilgesellschaftlichen Engagements von Eine-Welt-Initiativen, Umweltgruppen, Menschenrechtsgruppen, kirchlichen Gruppen u.a., die als Nichtregierungsorganisationen (NRO) globale Probleme immer wieder in die Öffentlichkeit trugen und forderten, Globales Lernen stärker in der Bildung zu verankern, und sich auch als Kooperationspartner für Schulprojekte und Fortbildungen anboten. In NRW engagiert sich das Eine-Welt-Netz NRW als Dachorganisation der lokalen Eine-Welt-Gruppen für den Bildungsbereich BNE, auf lokaler Ebene z.B. das Allerweltshaus Köln. In der Folge wurden immer mehr BNE-Inhalte in die Lehrpläne verschiedener Fächer aufgenommen.

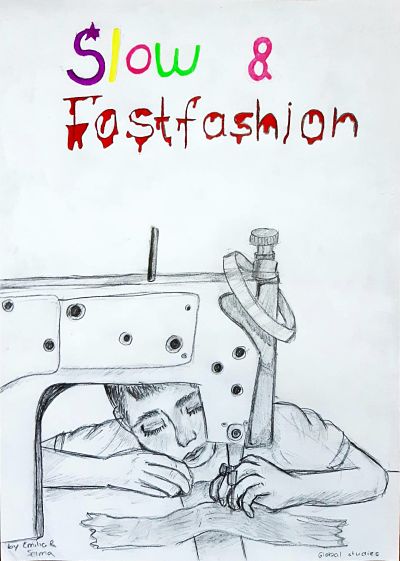

Zu Beginn des Jahres 2016 beschlossen Englischlehrer*innen mit den Zweitfächern Erdkunde und Politik das bilinguale Differenzierungsfach European Studies durch das Fach Global Studies in der 8. und der 9. Jahrgangsstufe zu ersetzen und entwickelten ein Curriculum. Mit dieser Entscheidung sollte die eher eurozentrische Perspektive von European Studies erweitert werden, um sich mit globalen Themen und Fragestellungen befassen zu können. Dabei orientierten sich die Lehrer*innen an der Globalen Agenda für Bildung (2016 – 2030) der UN, die von der UNESCO (Organisation der UN für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) koordiniert wird. In ihrem Bildungskonzept propagiert die UNESCO eine Erziehung zu verantwortungsvollen und solidarischen Weltbürger*innen (Global Citizenship Education). Global Citizenship Education (GCE) „ist eine Bildung im globalen Maßstab. Sie vermittelt Wissen und Fähigkeiten, um globale Herausforderungen zu verstehen und ihnen aktiv zu begegnen. Lernende sollen in die Lage versetzt werden, ein Zugehörigkeitsgefühl zur Weltgemeinschaft zu entwickeln, sich zu engagieren und eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, um einen Beitrag zu leisten zu einer friedlichen, gerechten Welt, in der ökologische Ressourcen bewahrt werden“ (Deutsche UNESCO-Kommission). Es soll ein globales Bewusstsein und Verständnis für zentrale Weltprobleme gefördert werden, die im nationalen Rahmen nicht bewältigt werden können. Dies betrifft globale Herausforderungen wie Menschenrechte, Partizipation, Rassismus, Diskriminierung, Armut, Ausbeutung, intragenerationelle und intergenerationelle Gerechtigkeit, Frieden, Gesundheit, Migration, Klimawandel, Umweltzerstörung, Artensterben, Konsum und Globalisierung. „Eine sozial gerechte, friedliche und ökologisch nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ist eine Aufgabe der gesamten Menschheit“ (Deutsche UNESCO-Kommission). Diese und weitere Herausforderungen wurden in den 2015 von der UN beschlossenen 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) formuliert, deren Bewältigung bis zum Jahr 2030 angestrebt wird. Während die ökonomische Globalisierung Konkurrenz, Deregulierung, Beschleunigung (z.B. fast fashion) und uneingeschränktes Wachstum forciert, verlangt die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele Kooperation, verlässliche Regeln (z.B. Sozial- und Umweltstandards), Entschleunigung (z.B. slow fashion), (Selbst-)Begrenzung, verantwortliches staatliches Handeln (good governance), Partnerschaft und Solidarität. Schon im Jahr 1972 wiesen die Wissenschaftler des Club of Rome in ihrem Bericht über die Lage der Menschheit auf „Die Grenzen des Wachstums“ hin.

Global Studies möchte neben der inhaltlichen Beschäftigung mit den genannten globalen Herausforderungen in (Online-)Projekten auch die kommunikative und interkulturelle Kompetenz in Austauschprojekten fördern. Als bilinguales Fach möchte Global Studies die sprachliche Kompetenz stärken - denn Englisch ist die globale Verkehrssprache (siehe Lehrplan Global Studies).

Global Studies möchte neben der inhaltlichen Beschäftigung mit den genannten globalen Herausforderungen in (Online-)Projekten auch die kommunikative und interkulturelle Kompetenz in Austauschprojekten fördern. Als bilinguales Fach möchte Global Studies die sprachliche Kompetenz stärken - denn Englisch ist die globale Verkehrssprache (siehe Lehrplan Global Studies).

An die Auszeichnung als „Schule der Zukunft“ ist die Erwartung der Kampagne geknüpft, bestehende Projekte der Schul- und Unterrichtspraxis weiterzuführen und neue zu starten, um das HMG nach und nach schulprogrammatisch ganzheitlich nachhaltig zu gestalten. Das Fach Global Studies ist seit 2016 fester Bestandteil des Unterrichtsangebots des HMG geworden, ebenso die Streitschlichtung, andere Projekte wie „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ und das Schulbiotop werden weiterentwickelt, eine Wildbienenwiese auf dem Gelände des HMG befindet sich schon in der konkreten Planung. Aber weitere Projekte wie Gesunde Schule, Ernährung, Energieeffizienz, Energiegewinnung (Solarmodule), Fair Trade Schüler*innenfirma, Müllvermeidung etc. könnten folgen, die auch unterrichtlich angebunden werden könnten. Die gesamte Schulgemeinschaft ist aufgefordert, an der nachhaltigen Gestaltung des HMG mitzuwirken. Viele Schüler*innen des HMG beteiligten sich an der Fridays for Future-Bewegung. Dieses Engagement könnte in vielen Nachhaltigkeitsprojekten der Schule wirksam werden.

Die „Leitlinie Bildung für nachhaltige Entwicklung“ des Ministeriums für Schule und Bildung (2019) gibt viele Anregungen für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Praxis. In dieser Publikation wird der politische Wille noch einmal deutlich, die Schulen des Landes NRW nachhaltig zu gestalten.

Mittlerweile kann man jährlich mit einem oder mehreren Projekten an dem Landesprogramm „Schule der Zukunft“ teilnehmen, um erneut - auf einer höheren Stufe – ausgezeichnet zu werden.

Joachim Möller

Koordinator Globales Lernen am HMG

---------

Quelle:

Bild: (C) Slow and Fastfashion Selma Ollig / Emilia Ziolkowski

Bild (C) Joachim Möller - Schülerinnen des ersten Global Studies Kurses 2016

Bild (C) Global Studies Kurs 2020